I vulcani

Il vulcano comunemente viene identificato con l’edificio vulcanico esterno, una struttura che, come vedremo, potrebbe anche mancare. In termini rigorosamente scientifici “vulcano” viene invece definito una spaccatura della crosta terrestre attraverso la quale fuoriescono, con andamento generalmente discontinuo, materiali gassosi, liquidi e solidi ad alta temperatura. Il vulcanismo, cioè la scienza che studia questi fenomeni, indaga infatti sulle cause connesse al trasferimento di materia ed energia dall’interno verso l’esterno del pianeta; queste ricerche hanno individuato, nella forma più tipica dell’impianto, un apparato vulcanico interno ed uno esterno.

L’apparato vulcanico interno è costituito dalla camera magmatica, dal condotto vulcanico e dal cratere. La camera magmatica (o focolare) è una zona non molto profonda della litosfera (generalmente compresa fra i 3 e i 10 kilometri) in cui ristagna la pasta ignea (dal latino ignis = fuoco) alimentatrice dei prodotti vulcanici. Il condotto (o camino) vulcanico è la spaccatura attraverso la quale ascende il magma (da un termine greco che significa “impasto”). Infine il cratere (dal greco kratér = coppa) è lo sbocco esterno del camino, che presenta una conformazione a guisa di voragine più o meno ampia.

L’apparato vulcanico esterno è rappresentato dal rilievo che costituisce il prodotto della stessa attività vulcanica in quanto deve la sua formazione ai materiali espulsi attraverso il cratere durante le eruzioni. Questo è il motivo per cui quasi sempre gli apparati vulcanici hanno la forma di un tronco di cono regolare ma l’aspetto dell’edificio vulcanico dipende tuttavia anche dal tipo di lave eruttate (lava è un termine napoletano che a sua volta deriva dal latino labēs che vuol dire “scivolare”): lave fluide riescono ad espandersi coprendo in breve tempo distanze anche di molti kilometri, mentre lave viscose si fermano presto e danno luogo a coni vulcanici ripidi. Come abbiamo detto, il monte vulcanico potrebbe anche mancare perché il cratere, invece che come un foro, potrebbe presentarsi come una lunga frattura del terreno.

LA VITA DEI VULCANI

I vulcani non sono eterni, al contrario essi hanno vita breve e spesso effimera rispetto alla scala dei tempi geologici. L’uomo in più occasioni è stato testimone diretto della nascita di un vulcano ma solo di recente i geologi hanno potuto osservare di persona l’origine e l’evoluzione di uno di essi. Questa occasione si è presentata il 20 febbraio 1943 quando un giovane contadino messicano di nome Dionisio Pulido, mentre arava il suo campo di mais, vide uscire del fumo da una spaccatura del terreno che si era aperta in vicinanza. Pulido all’inizio tentò di spegnere quello che pensava fosse un incendio buttandovi sopra della terra, ma quando sentì il suolo tremargli sotto i piedi e il terreno divenire inspiegabilmente molto caldo, si spaventò e corse nel vicino villaggio di Paricutin a chiedere aiuto.

Quando tornò sul luogo accompagnato da alcuni amici, il giovane contadino notò che dalla frattura del terreno fuoriuscivano fumo, cenere e pietre incandescenti. I lanci di materiali vulcanici col passare delle ore si facevano via via più intensi e violenti tanto che il mattino seguente si era formato un cumulo di materiale caldo e fumante alto alcuni metri. Sul posto frattanto erano accorsi molti geologi i quali per la prima volta poterono fare accurate misurazioni della temperatura dei prodotti eiettati, analizzare la composizione dei gas e prendere nota delle modalità con cui veniva espulso il materiale igneo. Cenere, pomici e brandelli incandescenti di lava continuarono ad uscire insieme con nuvole di fumo tanto che in pochi giorni si formò il tipico cono vulcanico alto un centinaio di metri a cui fu dato il nome del villaggio che nel frattempo era stato sommerso dalla cenere e dai lapilli (dal latino lapillus, diminutivo di lapis che significa pietra). Dopo un anno, il Paricutin era alto più di 400 metri ma negli anni seguenti il vulcano rallentò la sua attività, che si esaurì definitivamente il 25 febbraio 1952 quando il monte aveva raggiunto l’altezza di 600 metri.

Prima di allora non fu possibile seguire con competenza l’evolversi di un tale fenomeno anche se vi è notizia di altri vulcani nati dal nulla. Nella notte fra il 28 e il 29 settembre del 1759, ad esempio, venne alla luce un altro vulcano messicano, lo Jorullo, ma il fenomeno si concluse prima che gli scienziati potessero arrivare sul posto. L’esempio più classico di un nuovo vulcano è tuttavia quello del Monte Nuovo, un cono dell’altezza di circa 140 metri situato al margine ovest dei Campi Flegrei (dal greco flègo = brucio), una località che si affaccia sul golfo di Napoli. Il cono sorse in due giorni, nel settembre del 1538, dopo di che il vulcano cessò ogni attività, né la riprese mai più.

Numerosi sono i tipi di attività vulcanica e molti sono i vulcani che possono, durante la loro esistenza, comportarsi in vari modi: per esempio emettere lava fluida nel loro stadio giovanile ed eruttare esplosivamente quando passano allo stadio maturo. Anche entro un singolo episodio eruttivo il comportamento del vulcano può cambiare: la violenza eruttiva ad esempio di solito diminuisce dopo la fase iniziale. La natura dell’eruzione, come vedremo subito, dipende infatti dal contenuto di gas e di silice (ossido di silicio) del magma contenuto nel serbatoio e dalle ostruzioni eventualmente presenti nel camino vulcanico. Qui di seguito verranno illustrati alcuni possibili tipi di attività vulcanica.

I TIPI DI VULCANO

Il Paricutin, con la sua attività incessante dal giorno della nascita fino a quello in cui non dette più segni di vita, rientra nella categoria dei cosiddetti vulcani di tipo stromboliano ossia di quei vulcani come lo Stromboli che sono da tempo immemorabile in continua e regolare eruzione. Stromboli è il vulcano situato sulle isole Lipari (o Eolie) che sembra sia in attività ininterrotta da oltre duemila anni ed è chiamato il “Faro del Mediterraneo” perché il suo cratere pieno di lava incandescente illumina il cielo durante la notte.

Un meccanismo simile a quello appena descritto caratterizza le eruzioni di tipo vulcaniano (da un vulcano di nome Vulcano sempre nelle isole Eolie) solo che in tal caso la lava è più viscosa e tende a solidificare bloccando la parte superiore del condotto. A causa di questa cupola di ristagno che tappa il cratere come un turacciolo chiude una bottiglia di spumante, i gas sottostanti faticano a raggiungere la pressione necessaria per vincere l’ostruzione e quando ciò avviene l’esplosione che ne deriva è violentissima e coinvolge a volte il cono stesso.

Quando l’eruzione è ancora più violenta essa prende il nome di pliniana (da Plinio il Giovane, lo scrittore latino che descrisse quella del Vesuvio nel 79 d.C.). Si trattò in quella occasione di un’eruzione che nella fase iniziale fu di una violenza inaudita, tanto che il magma – ricco di gas – raggiunse molti kilometri di altezza per poi espandersi ad ombrello e ricadere sotto forma di lapilli, cenere e polvere anche a grande distanza dal cratere.

Una forma simile di eruzione è quella detta di tipo peléeano (dal nome del vulcano La Pelée, sull’isola della Martinica, nei Caraibi francesi). Essa è caratterizzata dall’emissione di lava viscosa che viene spinta fuori dal condotto quando a causa delle temperature non molto elevate (600-800 gradi) è ormai quasi solida. Dalla base di queste protrusioni somiglianti, per aspetto e dimensioni, a certe ardite guglie dolomitiche, possono uscire ingenti nubi di gas e vapori le quali, rese pesanti dalla presenza in sospensione di notevoli quantità di polvere e lava finemente suddivisa, rotolano come una valanga lungo le pendici della montagna. Alla nuvola densa e surriscaldata che caratterizzò la tragica eruzione del vulcano la Pelée nel 1902 è stato dato il nome di nuée ardente (cioè nube ardente).

Il mattino dell’8 maggio di quell’anno, preceduta da una serie di preavvisi sempre più chiari e sinistri che avrebbero dovuto mettere in preallarme le autorità del luogo (le quali invece non presero provvedimenti perché preoccupate che la gente si potesse allontanare dalla città nella quale a giorni si sarebbero dovute tenere le elezioni politiche) venne emessa una gigantesca nube incandescente di polvere e gas venefici che si riversò lungo il pendio del vulcano investendo e distruggendo nel giro di pochi minuti la ricca città portuale di St. Pierre, il cui benessere poggiava soprattutto sull’esportazione di zucchero e rum. Anziché informare correttamente i cittadini, il direttore del giornale locale aveva addirittura organizzato un picnic da tenersi in cima alla montagna per la vigilia della consultazione elettorale.

Mentre la stampa locale minimizzava il pericolo, il comandante del brigantino Orsolina (che proveniva da Napoli) aveva deciso di partire, nonostante avesse caricato solo la metà del quantitativo di zucchero pattuito. Alle autorità portuali che si rifiutavano di accordargli il permesso di salpare, dichiarò di non conoscere la Pelée ma di conoscere molto bene il Vesuvio e la sua storia e concluse affermando che “se il vulcano di casa mia avesse l’aspetto che ha il vostro questa mattina, non ci penserei due volte ad andarmene da Napoli”. Il brigantino era già al largo quando il vulcano esplose incendiando ogni cosa comprese gran parte delle navi che con il loro carico umano erano rimaste alla fonda.

Dei 30.000 abitanti di quella che veniva ritenuta la più graziosa fra le città delle Indie Occidentali si salvarono solo due. Uno dei due era un giovane calzolaio che dovette la vita indubbiamente alla fortuna ma anche alla sua forte e robusta costituzione fisica. Egli vide morire una dopo l’altra tutte le persone che abitavano nella sua stessa casa situata alla periferia della città. Visse, con il corpo pieno delle cicatrici prodotte dalle ustioni, nel più completo anonimato, fino all’anno della sua morte avvenuta nel 1936.

L’altro sopravvissuto divenne invece una piccola celebrità. Egli al momento dell’eruzione era rinchiuso in una cella della prigione dove scontava la pena dell’ergastolo a cui era stato condannato. Anche quest’uomo si salvò per miracolo, nonostante avesse il corpo martoriato dalle ferite e dalle ustioni riportate durante l’eruzione rimase per quattro giorni all’interno della cella potendo disporre solo di una brocca d’acqua prima di essere soccorso. Guarì, ottenne la grazia e andò a lavorare in giro per il mondo con il Circo Barnum dove dava spettacolo raccontando la sua avventura e mostrando le cicatrici di cui era pieno il suo corpo. Morì nel 1929.

L’eruzione della Pelée ebbe anche una conseguenza di carattere politico in quanto convinse il Senato americano a rinunciare al progetto di aprire un canale in Nicaragua per collegare l’Oceano Atlantico con il Pacifico al fine di evitare la circumnavigazione del continente americano alle navi da guerra e mercantili di quel Paese. L’idea di aprire una via d’acqua in Nicaragua venne agli Americani dopo che alcuni anni prima era fallito il piano francese di una costruzione analoga in territorio panamense. I Francesi, reduci dal loro trionfo ingegneristico per il taglio del Canale di Suez, avevano tentato di aprire un passaggio navigabile in quella zona ma l’opera incontrò notevoli ostacoli per il diffondersi fra gli operai di epidemie di malaria e febbre gialla fino a causare il fallimento della compagnia cui erano stati affidati i lavori. La presenza di una zona insalubre spinse gli Americani a progettare un’apertura fra i due Oceani più a nord ma l’eruzione della Pelée un vulcano situato in vicinanza del Nicaragua, terra essa stessa ricca di vulcani attivi, persuase alla fine i senatori americani a votare a favore del primitivo progetto francese. Il canale di Panama fu inaugurato nel 1914.

Di natura completamente diversa da quelle descritte sopra sono le eruzioni di tipo hawaiano le quali sono caratterizzate da abbondanti effusioni di lave notevolmente calde e fluide le quali danno origine ad edifici vulcanici molto estesi che prendono il nome di “vulcani a scudo”. Si tratta di eruzioni relativamente tranquille che formano laghi di lava in corrispondenza del cratere dal quale zampillano talora getti incandescenti che non rappresentano tuttavia un pericolo per la popolazione.

Hanno caratteristiche simili a quelle hawaiane le eruzioni di tipo islandese, nelle quali però la lava fuoriesce in grande quantità da lunghe fessure del terreno invece che da un orifizio centrale. Il ripetersi di tali eruzioni porta alla formazione di vasti espandimenti di lave basiche che solidificano in rocce basaltiche scure e durissime. (A scanso di equivoci forse è opportuno chiarire che il termine “basico” usato in Petrografia non ha lo stesso significato che in Chimica e si riferisce semplicemente ad una lava con basso tenore in silice; le lave sono dette invece “acide” quando contengono molta silice, che le rende dense e viscose.)

Le eruzioni lineari rappresentano senza dubbio il tipo di attività vulcanica più imponente del pianeta. Esse attualmente avvengono soprattutto sul fondo degli oceani ma in tempi geologici passati ve ne furono di notevole entità anche sui continenti dove hanno formato i cosiddetti plateau, cioè quei giganteschi piastroni di basalto spessi a volte più di mille metri che occupano aree di centinaia di migliaia di kilometri quadrati. Il più esteso di questi tavolati basaltici è quello che forma il bacino del Paraná, il quale comprende una superficie di quasi un milione di kilometri quadrati fra il Brasile meridionale, l’Argentina settentrionale, il Paraguay e l’Uruguay. Fra i più noti espandimenti lavici del passato meritano ancora un cenno quello che circa 150 milioni di anni fa formò la vasta regione sudafricana del Karoo e quello che nel periodo cretaceo coprì un’area grande due volte l’Italia formando il Tavolato del Dekkan in India.

L’enorme afflusso di lava che ha formato i basalti del Dekkan avvenne durante il parossismo vulcanico che coinvolse gran parte della Terra: si trattò di un’attività vulcanica di portata eccezionale che probabilmente fu causata dalla caduta di un meteorite il quale si ritiene sia stato anche la causa dell’estinzione dei dinosauri e di tante altre specie viventi.

I MECCANISMI DELLE ERUZIONI

I fenomeni eruttivi consistono fondamentalmente in un processo di degasazione, ossia di liberazione dei gas dal magna contenuto nel focolaio. Questo fenomeno, come abbiamo visto, può avvenire con andamento tranquillo e costante nel tempo o in modo improvviso e violento. Nel primo caso il magma leggero perché caldo e ricco di gas sale lungo il condotto non ostruito da materiali solidi e fuoriesce indisturbato con flusso continuo e regolare. Il fenomeno è simile a quello che avviene in una bottiglia di spumante a cui è stato tolto il tappo: agitando la bottiglia aperta il vino esce tranquillamente pieno di bollicine di anidride carbonica.

L’altro caso si verifica quando i gas stentano ad abbandonare la massa magmatica e si liberano solo nel momento in cui la loro pressione interna supera quella esterna esercitata dalla colonna magmatica sovrastante o peggio da un tappo solido che ostruisce il condotto. In questi casi i vulcani si comportano come una bottiglia di spumante chiusa che venga scossa o riscaldata. È un esperimento che è bene non tentare perché la bottiglia potrebbe trasformarsi in una vera e propria bomba: nel migliore dei casi la pressione dei gas disciolti nel vino farebbe saltare il tappo, ma nel caso peggiore la bottiglia potrebbe esplodere.

Le osservazioni inducono quindi a pensare all’esistenza di due tipi diversi di magmi iniziali, l’uno fluido perché ricco di silice e di gas e l’altro vischioso e pesante. Sennonché lo studio dell’interno terrestre ha messo in luce che crosta e mantello sottostante sono essenzialmente corpi solidi e quindi non esisterebbe alcun involucro fuso primordiale al quale assegnare la funzione di inesauribile serbatoio magmatico, anche perché una condizione del genere sarebbe in contraddizione con la vita piuttosto breve dei vulcani. Da ciò deriva che i magmi debbano originarsi per fusione locale di rocce precedentemente solide.

L’analisi delle rocce che costituiscono la parte più esterna del pianeta ha mostrato che esistono due tipi fondamentali di crosta terrestre: quella oceanica e quella continentale. La prima è coperta interamente dalle acque degli oceani di cui costituisce il pavimento; la seconda corrisponde ai continenti e alla loro ristretta prosecuzione sotto il livello del mare, che prende il nome di piattaforma continentale. I due tipi di crosta sono molto diversi fra loro per l’età e per la natura delle rocce che vi compaiono: quella oceanica è formata prevalentemente da pesanti rocce basaltiche di età geologicamente recente mentre quella continentale è composta da leggere rocce granitiche spesso molto antiche. Dalla fusione delle prime deriverebbero magmi di tipo basico mentre le seconde darebbero origine a magmi di tipo acido.

Ricondotta quindi la genesi dei magmi ad un meccanismo di fusione di preesistenti materiali solidi è da chiedersi quali possano essere le cause che rendono realizzabile tale fusione. Indubbiamente un ruolo importante potrebbe essere svolto dai fluidi i quali, venendo a contatto con le rocce solide, abbasserebbero il loro punto di fusione ma il ruolo di gas e vapori non può essere determinante se non è associato a temperature e pressioni adeguate. In verità proprio questi due ultimi fattori fisici governano la fusione dei corpi solidi agendo separatamente o insieme: come è noto, per produrre la fusione di un solido la temperatura deve aumentare e la pressione diminuire.

Un aumento della temperatura può essere ottenuto portando in profondità masse relativamente superficiali: in tal caso però oltre alla temperatura aumenterebbe su quei materiali anche la pressione esercitata dalle rocce sovrastanti, la quale agirebbe nel senso di ostacolare la fusione. Un aumento di temperatura potrebbe anche essere causato dalla risalita di materiale incandescente proveniente dalle profondità del pianeta. Una terza via per ottenere la fusione parziale delle rocce è quella connessa alla diminuzione della pressione in zone profonde della litosfera dove la temperatura, già molto elevata, sarebbe sufficiente a cambiare lo stato fisico delle rocce se la pressione fosse quella che vige in superficie: profonde fratture del terreno generate da tensioni cui è perennemente sottoposta la litosfera potrebbero mettere quei luoghi a contatto con la pressione atmosferica.

LA TETTONICA A ZOLLE

Per capire l’origine dei vulcani in tutta la loro variabilità fu necessario comunque aspettare la metà degli anni Sessanta del secolo scorso, quando venne formulata la famosa Teoria della tettonica delle placche (o delle zolle). Si tratta di una teoria di carattere generale (essa infatti è detta anche Teoria della tettonica globale) perché unisce in un quadro organico fatti evidentemente connessi come la distribuzione geografica dei vulcani, delle aree sismiche e delle zone corrugate con gli ampi tavolati continentali e i fondi oceanici. Questa teoria è stata formulata sotto l’impulso di nuove ricerche in campo oceanografico e geofisico promosse ad iniziare dal 1957 quando venne istituito l’Anno Geofisico Internazionale.

Una serie di osservazioni condotte soprattutto sul fondo degli oceani con l’impiego di sonar, radar, batiscafi e di molte altre strumentazioni di tipo innovativo ha mostrato infatti che la crosta terrestre non è un blocco unico ma si presenta spezzata in porzioni di litosfera dette appunto zolle o placche le quali in alcuni casi portano su di sé i continenti e in altri formano semplicemente i fondi oceanici. Tutti questi enormi zatteroni sono in continuo movimento reciproco: in alcuni casi premono l’uno contro l’altro, in altri casi si allontanano fra di loro e in altri ancora scivolano l’uno a fianco dell’altro.

Quando le zolle collidono può accadere che una di esse si immerga sotto l’altra in zone dette di subduzione fino a raggiungere gli strati profondi e caldi della litosfera dove i materiali che le costituiscono in parte fondono. Se però da una parte i margini delle zolle sprofondano sparendo nelle viscere della Terra, da qualche altra parte deve formarsi nuova crosta se non si vuole ammettere che la Terra si sgonfi come un pallone bucato. Le ricerche condotte sui fondi oceanici sono riuscite ad individuare la zona in cui si forma nuova crosta. Nelle profondità marine gli oceanografi hanno scoperto un lungo serpentone sopraelevato che si estende per 65.000 kilometri tutto intorno alla Terra in una zona più o meno centrale degli oceani. Questo lungo e sinuoso sistema di rilievi sottomarini presenta al centro una profonda fessura (in inglese, rift valley) in tutta la sua lunghezza dalla quale esce in continuazione del materiale magmatico che proviene dalla zona più profonda del mantello.

La teoria della tettonica a zolle prevede che nel mantello sottostante la litosfera, a causa di differenze di temperatura generate da materiali radioattivi, si vengano a formare enormi celle convettive concettualmente simili a quelle che si instaurano nell’acqua della pentola posta sulla fiamma del fornello. I rami ascendenti di due cellule contigue (l’una destrorsa e l’altra sinistrorsa) trasportano del materiale caldo che in parte tende ad insinuarsi entro la sovrastante litosfera. Questo processo di intrusione è favorito dal fatto che i rami ascendenti delle due celle, una volta giunti alla base della litosfera, divergono dirigendosi lateralmente ed esercitando in questo modo trazioni che provocano l’allargamento della frattura da cui escono i materiali magmatici; questi spingono lateralmente i due monconi della piattaforma oceanica verso i continenti opposti.

Quello che risale direttamente dalla parte più profonda del mantello è un magma basico e quindi povero di silice, il quale solidificando dà origine a rocce basaltiche che vanno a costituire i fondi oceanici ripristinando ciò che nelle zone di subduzione era scomparso. Ben diverse sono le lave che escono dai vulcani che si trovano sulle catene montuose costiere o sugli archi insulari che si sono formati in seguito all’immersione di una placca oceanica pesante sotto una continentale più leggera. In questi casi si formano magmi che, avendo stazionato a lungo nella camera magmatica dove hanno subito processi di contaminazione con rocce di altra natura e depositato alcuni minerali pesanti, hanno mutato la composizione originaria che da basica è divenuta acida. Questo materiale, quando viene espulso dal vulcano e solidifica, dà origine a rocce ricche di minerali di quarzo (silice cristallina) e di silicati con alto contenuto in silice come ad esempio i feldspati.

La teoria della tettonica a zolle riuscì anche a spiegare in modo immediato la natura dei vulcani islandesi: in quella zona la dorsale medio-atlantica emerge e quindi è possibile assistere in superficie a ciò che normalmente avviene nel fondo oceanico. La stessa teoria è stata pure in grado di dare una giustificazione coerente dell’anomalia dei vulcani di tipo hawaiano, cioè di quei vulcani che si trovano al centro delle zolle e che sembrano distribuiti casualmente.

Quest’ultimo fenomeno si spiega immaginando una colonna relativamente stazionaria di materiale incandescente che risalendo da zone profonde si dirige verso la superficie dove crea i cosiddetti “punti caldi” (in inglese, hot spots). La zolla che si muove sopra questi pennacchi (in inglese, plumes) roventi subisce una serie di sfondamenti successivi con formazione di vulcani allineati lungo la direttrice di spostamento della zolla stessa. E’ un po’ lo stesso fenomeno che si realizzerebbe su di un cartoncino che si muovesse lentamente sopra la fiamma immobile di una candela: ogni tanto sul cartoncino si aprirebbe un buco creato dalla fiamma sulla quale si muove. L’arcipelago hawaiano costituisce l’esempio più classico del fenomeno: esso è formato da una catena di isole vulcaniche allineate regolarmente dalle più antiche alle più recenti. Quelle più antiche sono piccole perché esposte per più tempo agli agenti atmosferici e formate da vulcani spenti mentre i vulcani attivi si trovano sull’isola di Hawaii all’estremità orientale dell’arcipelago. I vulcani attivi posti sull’isola maggiore in ordine da sud-est a nord-ovest sono i seguenti: Kilauea, Mauna Loa, Hualalai e Mauna Kea.

Se le eruzioni sottomarine, invece di avvenire a duemila o più metri di profondità come accade nelle dorsali oceaniche, fossero poco profonde si svilupperebbero esplosioni di vapore che porterebbero alla formazione di isole più o meno grandi e più o meno effimere. Questo è il caso ad esempio dell’isola Ferdinandea così chiamata in onore di Ferdinando II di Borbone, re delle due Sicilie, o Giulia (perché nata nel mese di luglio) che affiorò nell’estate del 1831 fra la Sicilia e Pantelleria, e che alla fine dell’eruzione aveva raggiunto un’altezza di circa 65 metri ed un perimetro di quasi quattro kilometri. I primi a giungere sul luogo furono gli inglesi che la ribattezzarono Graham e vi piantarono la loro bandiera. Per l’incoerenza del materiale la nuova isola rapidamente scomparve e di essa oggi è rimasta traccia in una secca che è indicata sulle carte nautiche con il nome di Banco Graham.

Un fenomeno pressoché analogo si ebbe nel novembre del 1963 quando un’eruzione sottomarina portò all’emersione dell’isola vulcanica di Surtsey (cioè l’isola di Surtur, il gigante di fuoco dell’antica mitologia norvegese), al largo dell’Islanda. Questa nuova isola, che tuttora esiste, ha un’estensione di meno di due kilometri quadrati e raggiunge i 180 metri di altezza. La comparsa di questa nuova isola interessò non soltanto i geologi, ma anche i biologi in quanto offriva loro l’opportunità unica al mondo di studiare l’ordine di comparsa di organismi viventi in un ambiente temperato-freddo.

Esiste quindi una profondità critica al di sotto della quale la pressione idrostatica della colonna d’acqua sovrastante impedisce qualsiasi attività esplosiva e la lava che esce tranquillamente dal condotto si raffredda molto bruscamente a contatto con le gelide acque profonde degli oceani; rotolando alla base della colata essa tende a scomporsi in blocchi tondeggianti formando le cosiddette “lave a cuscino” (in inglese, pillow lave) distanti centinaia di metri dal punto di fuoriuscita.

LE GRANDI ERUZIONI

Circa 3.500 anni fa, nel mare Egeo si verificò il fenomeno naturale più terrificante, spettacolare e catastrofico che l’uomo ricordi: un’eruzione vulcanica di proporzioni gigantesche che fece a pezzi l’isola greca di Thera. Questa antica eruzione è legata alla leggenda di Atlantide, una tragedia che ebbe gravi ed estesi effetti anche sulle vicende umane e che ci fu tramandata da Platone il quale, 2.400 anni fa, l’aveva a sua volta appresa dagli Egizi. Essi raccontavano di una terra di favolose ricchezze sprofondata nel mare dopo un terribile cataclisma nell’arco di un solo giorno e di una sola notte.

Poiché la crosta continentale è leggera e quella oceanica è pesante, il mito di Atlantide è un’assurdità geologica in quanto non può succedere che un corpo leggero sprofondi in uno più pesante. La leggenda del continente scomparso si spiega invece con l’eruzione che nel XV secolo a.C. fece sprofondare l’edificio vulcanico dell’isola di Thera (fig.1) entro la camera magmatica. Lo svuotamento della camera magmatica, posta a breve distanza dalla superficie, conseguente ad una eruzione di grandi proporzioni, può lasciare senza sostegno il monte sovrastante che improvvisamente collassa insieme con tutto ciò che gli sta intorno formando una profonda depressione che prende il nome di caldera, da un termine spagnolo che significa “pentolone”.

Fig. 1: ciò che rimane dell’isola di Thera dopo l’eruzione del XV secolo a.C.

L’attuale isola che si trova a 200 kilometri di distanza dall’estremità meridionale della Grecia ha la forma di una mezza luna frastagliata ed include altri quattro isolotti: questi sono i frammenti di ciò che è rimasto dell’antica isola che i Veneziani ribattezzarono Santorini. I danni prodotti dall’esplosione non si limitarono alla terra sulla quale il vulcano sorgeva ma si estesero anche sull’isola di Creta posta 110 kilometri più a sud, dove le gigantesche ondate di marea conseguenti all’eruzione rasero al suolo le città costiere distruggendo la civiltà minoica che aveva raggiunto in quegli anni l’apice del suo sviluppo culturale ed artistico.

Per lungo tempo si era ritenuto che l’improvvisa scomparsa di quella splendida civiltà fosse dovuta a invasioni straniere ma la scoperta di pomici entro i pozzi di antichi palazzi messi in luce dagli scavi avviati agli inizi dello scorso secolo, rafforzò l’ipotesi che la caduta della civiltà minoica di Creta fosse dovuta ad una catastrofe naturale che ebbe come conseguenza fra l’altro il trasferimento di popoli e potere verso la Grecia continentale. L’uomo è stato testimone in tempi recenti di altre eruzioni di proporzioni gigantesche.

L’eruzione che produsse la maggiore quantità di materiali piroclastici (cioè prodotti di piccole dimensioni allo stato solido o semisolido eiettati durante l’attività vulcanica) è senza dubbio quella del vulcano Tambora nelle Indie orientali olandesi (l’odierna Indonesia). Nel 1815, in circa tre mesi di attività, il vulcano sistemato sull’isola di Sumbawa posta ad occidente dell’arcipelago della Piccola Sonda emise una quantità tale di polvere e di cenere che, se fosse stata distribuita omogeneamente sul territorio italiano, avrebbe formato uno strato spesso 25 centimetri (per confronto si consideri che il Vesuvio nel 79 d.C. con il materiale piroclastico che seppellì sotto quattro o cinque metri di ceneri e lapilli Pompei, Ercolano e Stabia avrebbe formato, sparso su tutto il territorio italiano, uno strato spesso appena 1 cm).

Le conseguenze di quell’esplosione furono impressionanti a cominciare dal danno che subì la stessa montagna la cui altezza di 4000 metri si ridusse di un terzo. I morti causati direttamente dall’eruzione furono 10.000, ma altri 80.000 sarebbero state le vittime di carestie ed epidemie conseguenti a quel disastro. L’effetto più imponente dell’eruzione del Tambora si ebbe tuttavia l’anno seguente quando su tutta la Terra si verificò un cambiamento sensibile del clima.

Polveri fini come il talco, lanciate in aria dal vulcano, raggiunsero la stratosfera dove, trasportate dalle correnti d’aria, si sparsero su tutto il pianeta impedendo a una parte della radiazione solare di raggiungere il suolo. Il 1816 è ricordato come “l’anno senza estate” o “l’anno morto di freddo” ed ebbe conseguenze drammatiche per la scarsità dei raccolti soprattutto in Francia e nei paesi già provati dalla carestia provocata dalle guerre napoleoniche che si erano concluse nel 1815 con la sconfitta di Waterloo e l’esilio di Napoleone a Sant’Elena. La cosa singolare è che in Europa e negli Stati Uniti d’America, dove i danni provocati da quell’estate eccezionalmente fredda furono altrettanto gravi, non ci si rese conto del motivo di un così improvviso e radicale cambiamento di clima.

Alcuni scienziati dettero la colpa del freddo fuori stagione alle macchie solari, altri al gran numero di iceberg presenti nell’Atlantico settentrionale mentre nessuno si ricordò che Benjamin Franklin nel 1784 aveva attribuito un analogo abbassamento della temperatura proprio ad alcune eruzioni molto violente avvenute l’anno prima. Franklin venne invece indicato come il responsabile indiretto di quei fenomeni anomali per l’uso troppo esteso del parafulmine da parte della popolazione: l’impiego massiccio di quel mezzo di protezione avrebbe sconvolto il naturale fluire dell’elettricità terrestre la quale, secondo teorie poco attendibili, portava in superficie il calore interno della Terra.

La scarsità di cibo non fu l’unica conseguenza dei danni prodotti dall’eruzione del Tambora: molte delle 130.000 persone sopravvissute all’esplosione furono colpite da una terribile epidemia di colera che probabilmente da quelle zone si propagò successivamente in tutto il mondo. Quando nel 1832 i primi casi di colera colpirono New York si cominciò a pensare all’eruzione del Tambora come causa della malattia che tuttavia si diffuse con lentezza (come avviene attualmente per le malattie delle piante) non essendoci a quel tempo i mezzi di trasporto veloci che esistono al giorno d’oggi.

Se quella del vulcano Tambora fu l’eruzione che emise più prodotti piroclastici nell’atmosfera, l’esplosione più potente della storia umana è stata quella del Krakatoa, un vulcano dello Stretto della Sonda, che nel 1883 venne distrutto da un’eruzione il cui boato fu udito a 4700 kilometri di distanza. L’esplosione di quel vulcano, il cui condotto era stato ostruito da un enorme tappo di lava solida, assunse particolare importanza per i suoi effetti secondari. Le vittime di quell’immane tragedia naturale furono dovute quasi esclusivamente al maremoto provocato dall’eruzione. Le onde del mare alte quasi 40 metri si abbatterono sulle coste di Giava e Sumatra devastando oltre 300 fra città e villaggi e provocando la morte di 36.000 persone. Una tremenda bufera atmosferica passò per tre volte tutto intorno alla Terra, prima di disperdersi. Le polveri lanciate in aria provocarono da un lato estati fredde e nuvolose e dall’altro tramonti di un rosso vivido che hanno ispirato gli scritti degli storici e le tele degli artisti.

Infine è necessario fare un cenno all’eruzione catastrofica più recente: quella del Mount St. Helens in Virginia (USA) avvenuta il 18 maggio del 1980. Si trattò dell’eruzione più attentamente studiata e controllata fin dalle fasi preliminari, non di meno essa colse di sorpresa i tecnici che si trovavano sul posto. Mount St. Helens è uno dei quindici maggiori vulcani della Catena delle Cascate che dalla California si estende verso nord fino alla Columbia Britannica: essa fa parte della cosiddetta cintura di fuoco, ossia delle catene vulcaniche che cingono da vicino il Pacifico. Quelle montagne sono spinte verso l’alto in corrispondenza delle zone di subduzione là dove le zolle tettoniche del Pacifico si immergono al di sotto delle zolle continentali che cingono l’oceano ad ovest, a nord e ad est. La subduzione provoca grandi terremoti e fornisce il magma e la pressione che alimentano la potenza dei vulcani della cintura di fuoco. Il fungo di polvere e cenere che uscì dal cratere oscurò il cielo sopra il Pacifico occidentale e si espanse fino a raggiungere tre giorni dopo New York a 3.500 kilometri di distanza. I danni all’agricoltura, ai manufatti (ponti, case e interi villaggi rasi al suolo) e ai beni naturali entro un raggio di molti kilometri furono ingenti e quantificati in oltre 1.500 miliardi di dollari. I morti furono un centinaio, un numero che può sembrare ridotto ma che per i tempi moderni deve essere ritenuto alto perché le fasi premonitrici furono seguite da vicino da un consistente gruppo di tecnici del Servizio Geologico degli Stati Uniti che fece evacuare i residenti delle vicinanze del vulcano. La maggior parte della popolazione ubbidì all’ordine ma la curiosità di alcuni ancora una volta costò cara.

IL VULCANISMO ITALIANO

L’Italia, come tutti sanno, è terra di vulcani. Alcuni di essi sono in piena attività, altri sono quiescenti, cioè in temporaneo riposo, ed altri ancora sono totalmente estinti da migliaia o addirittura da milioni di anni. Non è facile stabilire quando un vulcano debba considerarsi definitivamente spento e quando solo quiescente: il Vesuvio, ad esempio, era ritenuto, prima del 79 d.C., un vulcano spento anzi in molti non sapevano nemmeno che quel monte coperto da una lussureggiante vegetazione fosse un vulcano.

La vita breve ed effimera dei vulcani, di cui si è fatto cenno all’inizio, è dimostrata anche dal fatto che la gran parte di quelli italiani non è più attiva; si tratta soprattutto di vulcani nati in seguito al corrugamento alpino-himalaiano, quello che fece emergere gran parte della nostra penisola, ma si formarono vulcani anche durante i due corrugamenti precedenti (caledoniano ed ercinico) pur avendo questi ultimi interessato solo marginalmente la struttura geologica del nostro Paese.

Le rocce vulcaniche più antiche, legate al ciclo orogenetico caledoniano, sono ubicate soprattutto in Sardegna e risalgono ai periodi Cambiano e Siluriano dell’inizio dell’era Paleozoica; manifestazioni analoghe a quelle sarde sono comunque presenti anche nei sedimenti paleozoici della Carnia e delle Alpi orientali.

L’attività vulcanica più imponente dell’Era primaria si è però manifestata durante l’orogenesi ercinica in Trentino ed in Alto Adige dove esistono tracce inequivocabili di vulcanismo databili al Permiano, ultimo periodo dell’Era paleozoica. La più evidente di esse è la piattaforma porfirica atesina, costituita da rocce che tutti conoscono perché diffusamente utilizzate nella pavimentazione delle strade, la quale si è formata in seguito all’accumulo di materiale piroclastico trasportato da quelle emulsioni roventi che abbiamo chiamato nubi ardenti. Essa occupa una superficie di circa 4.000 km² ed ha uno spessore variabile da 400 a 1.400 metri.

Nella successiva Era Mesozoica l’attività magmatica è stata meno vistosa e più sporadica, ciò evidentemente in relazione alla calma orogenetica che ha caratterizzato tutto quel lungo lasso di tempo.

Risalgono invece alla fine del Cretacico, ultimo periodo dell’era Mesozoica, o all’inizio dell’Eocene della successiva era Cenozoica le prime manifestazioni eruttive provocate o agevolate dal diastrofismo alpino. Sono di quell’epoca infatti i prodotti vulcanici presenti nella zona dei colli Euganei e dei monti Baldo, Lessini e Bérici tutti ubicati nell’area delle Prealpi Venete.

Contemporaneamente all’attività vulcanica che interessò la zona di nord-est della penisola anche la Sardegna, pur rimanendo estranea ai moti orogenetici alpini, fu teatro di imponenti fenomeni eruttivi conseguenti alla profonda frattura che subì l’isola in seguito alla spinta del corrugamento alpino-himalaiano operante nelle zone limitrofe.

Nella seconda metà dell’era Cenozoica ebbe inizio, lungo la fascia tirrenica della penisola, una estesa attività vulcanica che interessò direttamente la Toscana e il Lazio. I fenomeni, connessi con la genesi e il consolidamento dei magmi, agirono dapprima sull’isola d’Elba e successivamente sul monte Amiata. Testimoni di questa azione endogena sono anche i soffioni boraciferi di Larderello, il primo luogo al mondo in cui un secolo fa l’energia geotermica iniziò ad essere sfruttata per la produzione di corrente elettrica.

La serie dei grandi complessi vulcanici del Lazio comprende i Monti Volsini, i Monti Cimini, il Monte di Vico, i Monti Sabatini, i Colli Albani e Roccamonfina ai quali vanno aggiunti i Monti della Tolfa e le Isole Ponziane la cui attività in verità è un po’ più antica. Alcuni dei vulcani laziali sono caratterizzati dal fatto che presentano nella parte centrale specchi d’acqua chiamati laghi craterici anche se in verità l’acqua non ha riempito singoli crateri ma aree di sprofondamento corrispondenti a quelle parti centrali degli apparati vulcanici all’interno dei quali si sono susseguiti nel tempo vari crateri esplosivi molto vicini fra loro. I maggiori di tali laghi sono quelli di Bolsena e Bracciano che si sono formati nei gruppi Volsino e Sabatino. Gli altri sono il lago di Vico nel Cimino e i laghetti di Albano e di Nemi nel gruppo Laziale.

In piena attività, anche se non tutti in fase parossistica sono l’Etna (il più grande vulcano attivo d’Europa), il Vesuvio e, nelle isole Eolie, lo Stromboli e il Vulcano; devono invece essere considerati in fase di temporaneo riposo i Campi Flegrei e l’Epomeo nell’isola d’Ischia.

IL VESUVIO

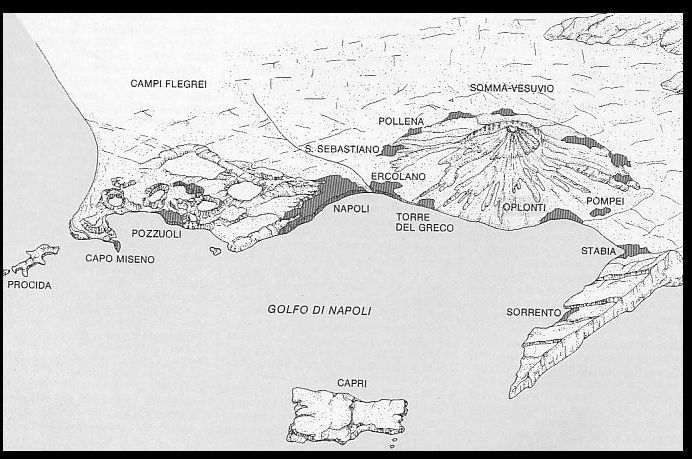

Il Vesuvio è l’unico vulcano attivo dell’Europa continentale (gli altri sono tutti sistemati su isole) ed è senza dubbio uno dei più conosciuti e studiati della Terra; per questo motivo esso merita uno sguardo particolare. La sua notorietà è dovuta soprattutto all’eruzione del 79 d.C. che seppellì sotto spesse coltri di ceneri e lapilli le città romane di Ercolano e Pompei, ma non solo. Ad accrescere il fascino di questo vulcano concorrono infatti aspetti paesaggistici e antropici eccezionali: il monte, che si presenta perfettamente isolato dalla catena appenninica, si rispecchia nelle acque del golfo di Napoli che gli fa da cornice creando un ambiente di ineguagliabile bellezza; l’opera dell’uomo inoltre, con la sua attività archeologica, architettonica e agricola, ha contribuito a valorizzare ulteriormente la zona circostante il vulcano (fig. 2).

Fig. 2

Il Vesuvio (fig.3) è formato in realtà da due vulcani sovrapposti: quello più antico è il Monte Somma, che ha una circonferenza alla base di quasi 50 kilometri e culmina nella Punta Nasone a 1132 metridi quota, mentre quello più recente è il Gran Cono (o Vesuvio vero e proprio) che ha cambiato nel tempo conformazione, altezza e diametro poiché le varie eruzioni lo hanno alternativamente ingrandito e demolito: esso presenta attualmente una circonferenza di oltre 10 kilometri e una altezza di circa 1.270 metri sul mare. Il Gran Cono si è formato con l’eruzione del 79 d.C. al centro dell’enorme caldera del Somma la quale è a sua volta il risultato dello sprofondamento del focolare magmatico dell’antico vulcano.

Fig. 3

Quella del 79 d.C. fu la prima eruzione della storia osservata e documentata con metodo scientifico grazie a Plinio il Vecchio, famoso naturalista e comandante della flotta romana di stanza nel golfo di Napoli che immediatamente dopo l’esplosione si recò sul posto con una nave per osservare il fenomeno da vicino e prestare soccorso agli abitanti della zona ma vi trovò la morte per aver respirato i gas tossici dell’eruzione.

Le sue note dettagliate furono raccolte dal nipote Plinio il Giovane che poi le comunicò allo storico Tacito attraverso due famose lettere le quali rappresentano un documento fondamentale per la conoscenza dell’attività vulcanica in epoca antica. Egli, nella prima delle due lettere, descrive un fenomeno molto simile a quello dell’eruzione del vulcano Saint Helens del 1980.

Come quella americana citata, anche l’eruzione vesuviana del 79 era stata preceduta da una serie di terremoti che in questo caso erano iniziati 16 anni prima con una scossa particolarmente violenta, la quale procurò gravi danni alle costruzioni di Pompei ed Ercolano e oltre duemila vittime. Le scosse continuarono nel tempo attenuandosi, ma si infittirono alcuni giorni prima dell’eruzione del 79 d.C., senza tuttavia mettere in allarme gli abitanti della zona, come d’altra parte è successo più volte anche di recente e come probabilmente succederà ancora in futuro. La mattina seguente la prima violenta eruzione del 24 agosto, in un momento di calma apparente, molti abitanti di Pompei nonostante le strade fossero coperte da uno strato di pomici e cenere alto più di un metro, fecero ritorno alle loro case per cercare di recuperare qualche oggetto prezioso. Questa imprudenza costò loro la vita.

Pompei, già in parte sepolta sotto un alto strato di pomici, in seguito a quella disastrosa seconda eruzione fu definitivamente ricoperta da una pioggia di cenere e lapilli mentre Ercolano e Stabia finirono sotto un fiume di fango alto più di venti metri provocato dallo smottamento dei depositi piroclastici incoerenti imbevuti d’acqua proveniente dalle eccezionali precipitazioni favorite dalla condensazione del vapore emesso in grande quantità dal vulcano.

Dopo la prima esplosione, nelle viscere del vulcano la camera magmatica parzialmente svuotata si era andata riempiendo dell’acqua della falda freatica la quale si era infiltrata attraverso le fessure che le scosse precedenti avevano aperto nella roccia. Le alte temperature esistenti all’interno del serbatoio magmatico provocarono l’immediata trasformazione dell’acqua liquida in vapore la cui fortissima pressione sollevò l’edificio vulcanico che poi sprofondò formando un enorme avvallamento aperto verso il mare. Su questa vasta caldera la cui parte residua costituisce l’attuale Monte Somma, si è alzato il nuovo cono vulcanico del Vesuvio.

Plinio il Giovane, che all’epoca aveva 17 anni, iniziò la prima delle sue famose lettere a Tacito con le seguenti parole: “Nubes, incertum procul intuentibus ex quo monte (Vesuvium fuisse postea cognitum est) oriebatur, cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit.” Che tradotto significa: “La nube si levava, non sapevamo con certezza da quale monte, poiché guardavamo da lontano (solo più tardi si ebbe la cognizione che il monte era il Vesuvio): essa per somiglianza e aspetto a nessun albero avrebbe potuto paragonarsi meglio che ad un pino”.

L’area attualmente coperta dal Somma-Vesuvio probabilmente già un milione di anni fa era sede di attività vulcanica, ma una ricostruzione della storia eruttiva del vulcano è stata possibile solo a partire da 25.000 anni fa. Da quella data sono state individuate sette eruzioni simili a quella del 79 l’ultima delle quali, avvenuta nel 1631, fece 18.000 morti. Queste fasi parossistiche furono inframmezzate da lunghi periodi di riposo che a volte sono durati alcuni secoli.

Attualmente la vita del vulcano è seguita e studiata giorno per giorno nell’Osservatorio Vesuviano (fig. 4) fatto costruire nel 1841 da Ferdinando II di Borbone su proposta dello scienziato Macedonio Melloni il quale completò la struttura fornendola della strumentazione necessaria ma fu di lì a poco rimosso dall’incarico a causa delle sue simpatie liberali.

Fig. 4

La costruzione, in bello stile dorico, circondata da vaste terrazze da cui si domina il Vesuvio da un lato e il golfo dall’altro, fu inaugurata, non ancora completa, nel 1845 in occasione del VII Congresso degli scienziati italiani. Situato in posizione elevata sul Colle dei Canteroni, estrema propaggine occidentale del monte Somma l’edificio è stato finora rispettato dalla violenza delle eruzioni anche se in più occasioni fu colpito da lapilli e ceneri, scosso dal sisma e lambito dalla lava. Un’eruzione di fine Ottocento ha creato alle sue spalle un promontorio, il colle Umberto, che ha contribuito a proteggere il manufatto dalla colata lavica dell’ultima eruzione avvenuta nel 1944.

Fornito di moderne ed efficienti attrezzature, esso è sede anche di una interessante e completa collezione di minerali vesuviani e di una biblioteca estremamente specializzata. L’Osservatorio (fig. 5) è una istituzione scientifica di prim’ordine che ha seguito con rigorosa attenzione le eruzioni dell’ultimo secolo e mezzo compiendo così uno studio il più completo ed intenso possibile del vulcanismo.

Fig. 5

A dirigere la struttura furono chiamati i più grandi scienziati del tempo, da Giuseppe Palmieri a Giuseppe Mercalli, il cui nome è legato alla scala empirica dei sismi. Quest’ultimo, peraltro, incontrò una morte tragica sulla sua scrivania avvolto dalle fiamme del lume da studio che si era rovesciato sorprendendolo mentre dormiva sopraffatto dalla stanchezza.

Negli anni Venti, con l’arrivo a Napoli di Alfred Ritmann (1893-1983) noto geofisico svizzero (insieme con il connazionale W. Kuhn nel 1941 formulò l’ipotesi della materia solare indifferenziata al centro del nostro pianeta) prese l’avvio una stagione feconda di vulcanologi italiani di grande valore. Fra questi vi era il geofisico Giuseppe Imbò che nel 1937 divenne direttore dell’Osservatorio e vi rimase fino al 1970.

Con Imbò chi scrive discusse la propria tesi di laurea che verteva su una prospezione gravimetrica dell’area del Gran Cono. Si trattò, in pratica, di effettuare una serie di misurazioni della forza di gravità al fine di “spostare” il materiale leggero che si era accumulato sul Monte Somma nell’eruzione del 79 d.C. per mettere in evidenza la base su cui si era adagiato tale materiale. Fra i suoi compagni di studi vi era Giuseppe Luongo che fu a sua volta direttore dell’Osservatorio fra il 1977 e il 1993, il quale inaugurò lo studio sistematico del rischio vulcanico ed elaborò programmi di didattica e di divulgazione del fenomeno vulcanico.

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI VULCANI

I vulcani, come si è già fatto notare, non sono distribuiti a caso sulla superficie terrestre ma, salvo quei pochi esistenti all’interno dei continenti (cioè al centro delle zolle rigide), tutti gli altri sono localizzati in fasce ristrette che rivelano maggiore instabilità e che rappresentano solo un decimo della crosta terrestre; si è anche osservato che quelle stesse aree sono interessate da frequente attività sismica. In precedenza abbiamo anche evidenziato il fatto che la correlazione fra fenomeni sismici e vulcanici è divenuta immediatamente chiara con l’elaborazione della teoria della tettonica globale, la quale ha mostrato come i margini delle placche siano aree estremamente tormentate ed attive. I movimenti di una placca rispetto ad un’altra creano tensioni di notevole intensità che producono le fratture della litosfera attraverso le quali le rocce fuse dell’interno del pianeta possono raggiungere la superficie formando i vulcani.

La distribuzione geografica degli oltre 500 vulcani attivi del pianeta rivela pertanto uno stretto collegamento con le aree di corrugamento recente e di frattura della crosta terrestre. L’attività magmatica in alcuni casi si realizza infatti presso i limiti di placca divergenti, cioè in corrispondenza delle dorsali medio-oceaniche e in prossimità delle fosse tettoniche mentre, in altri casi, è localizzata presso i limiti di placca convergenti cioè in corrispondenza delle zone in cui le zolle tendono ad avvicinarsi l’una all’altra.

Il tipo di vulcanismo nei due casi è molto diverso per origine e composizione dei magmi nonché per carattere e pericolosità delle eruzioni. Anche i magmi prodotti sono molto diversi perché diverse sono le rocce originarie coinvolte nella fusione.

Una lunga e imponente serie di vulcani attivi (il 70% del totale) si estende ad arco lungo l’orlo dei continenti che si affacciano sull’Oceano Pacifico formando la cosiddetta “cintura di fuoco circumpacifica”. Si tratta di un insieme di vulcani subaerei che comprende quelli sistemati sul versante occidentale delle Americhe, su quello orientale dell’Asia e sugli archi insulari del Giappone, delle Filippine e della Nuova Guinea. Sono tutti vulcani fortemente esplosivi i cui prodotti (in gran parte piroclastici) sono in prevalenza di natura acida anche se non mancano quelli basici. L’ambiente geodinamico che sta all’origine di tale vulcanismo è quello delle fosse di subduzione: una condizione che giustifica la natura dei materiali emessi, generati a loro volta dalla fusione parziale delle rocce della camera magmatica e dalla successiva differenziazione del materiale in essa contenuto.

Altre zone ricchissime di vulcani sono le dorsali medio-oceaniche. Qui la maggior parte delle eruzioni sono sommerse e quindi generalmente inosservate, ma in alcuni casi le sommità dei coni emergono a formare delle isole per l’appunto di origine vulcanica. Fanno parte, ad esempio, della dorsale medio-atlantica gli edifici che culminano nelle isole Azzorre, Canarie, Capo Verde e Sant’Elena per proseguire, nell’altro emisfero, con Ascensione e Tristan da Cunha. La stessa grande isola dell’Islanda in parte può essere considerata una culminazione della dorsale. Analoghi casi si hanno lungo le dorsali dell’Oceano Indiano e dell’Oceano Pacifico.

Un terzo distretto di intensa attività vulcanica è la cosiddetta “zona dei Mediterranei” che comprende i vulcani del mare delle Antille (es. La Pelée), del nostro Mediterraneo (Etna, Stromboli, Vulcano, Vesuvio, Santorini, ecc.) e delle isole della Sonda (con i terrificanti Krakatoa e Tambora).

Un’ultima grande fascia di attività vulcanica è la zona delle grandi fratture dell’Africa che dal Madagascar sale attraverso la regione dei grandi laghi africani (Kilimangiaro, Kenya, Ruwenzori) fino ai distretti eruttivi dell’Etiopia, dell’Eritrea e della costa arabica.

Per concludere non dobbiamo dimenticare il fatto che non tutti i fenomeni vulcanici avvengono in corrispondenza dei margini delle placche. Vi sono anche i vulcani che si formano al centro delle placche litosferiche stabili alimentati dai cosiddetti punti caldi. L’esempio più tipico è quello già ricordato dei vulcani hawaiani.

Prof. Antonio Vecchia